目指せ!第14回UEC杯コンピューター囲碁大会☆(^q^)<その6>

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

目指せ!第14回UEC杯コンピューター囲碁大会☆(^q^)<その6>

2022-09-22 thu 18:44

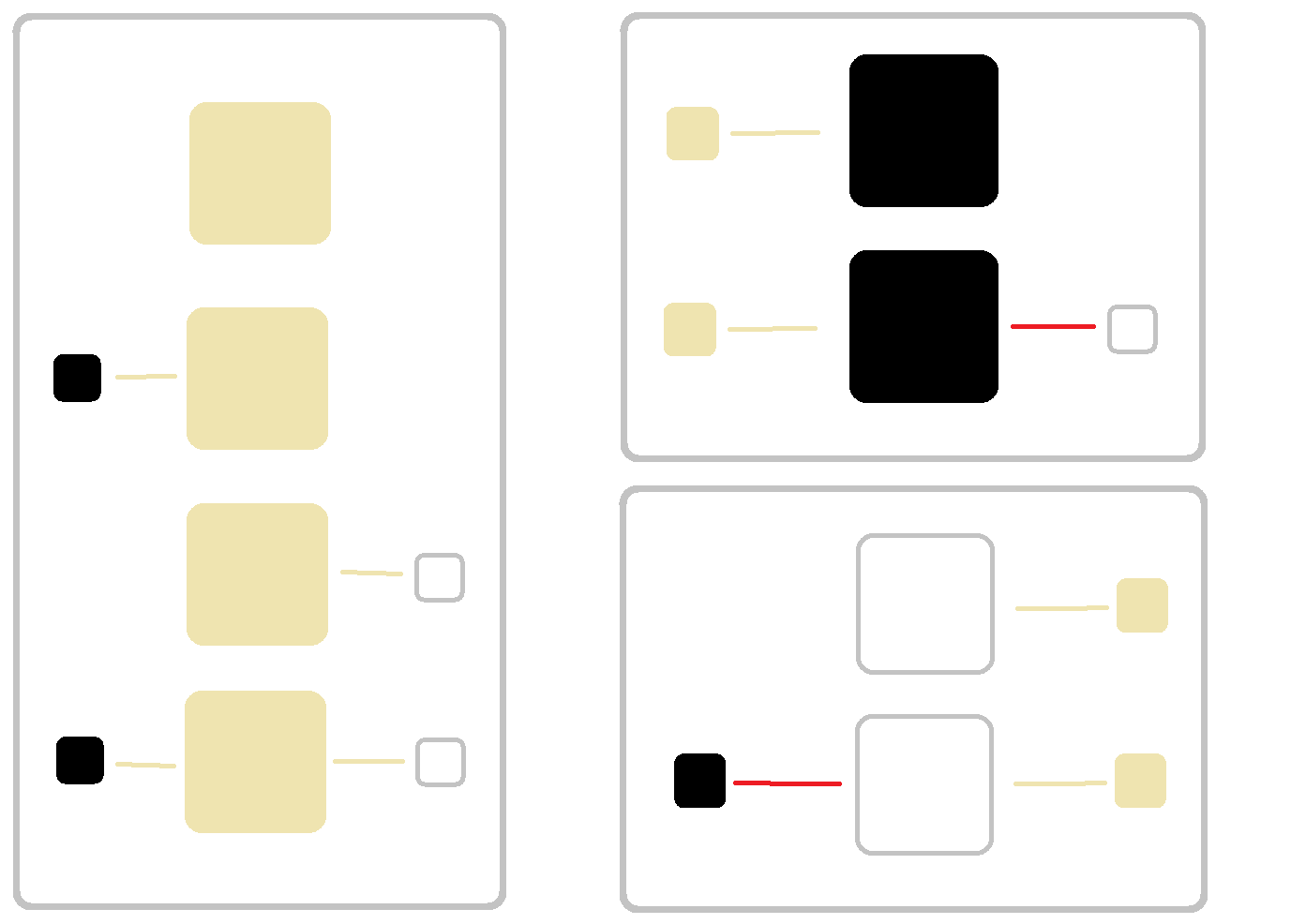

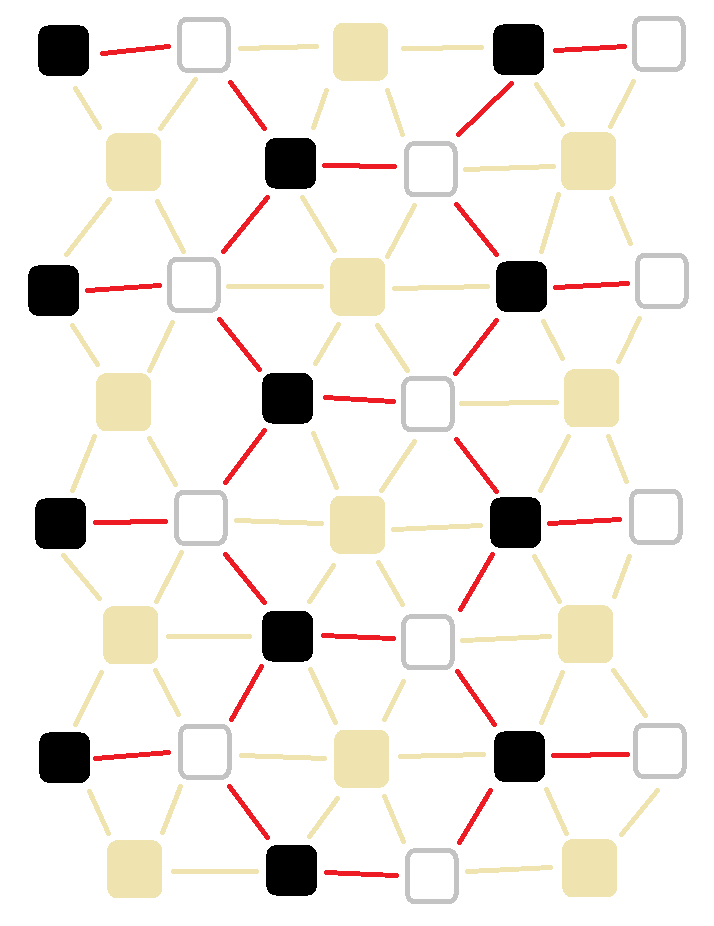

「 『連単位』であるとき、関心があるのは この連は、どの連と隣接しているか、

ということと、もうひとつあるぜ」

「 部屋の外で ピリリピリリ と鳴いているのは なんの虫だぜ?」

「 お父んさんの話しに 関心を持ちなさい」

「 説明しよう」

「 ↑ 初期局面だけ、空点だけがあり、何とも隣合わないというケースがある。

また、石には必ず 隣り合う空点がある」

「 石は 息 してるしな」

「 赤いエッジが 一番の関心事でしょ。

石が取られるかもしれない」

「 まだ話は続くぜ」

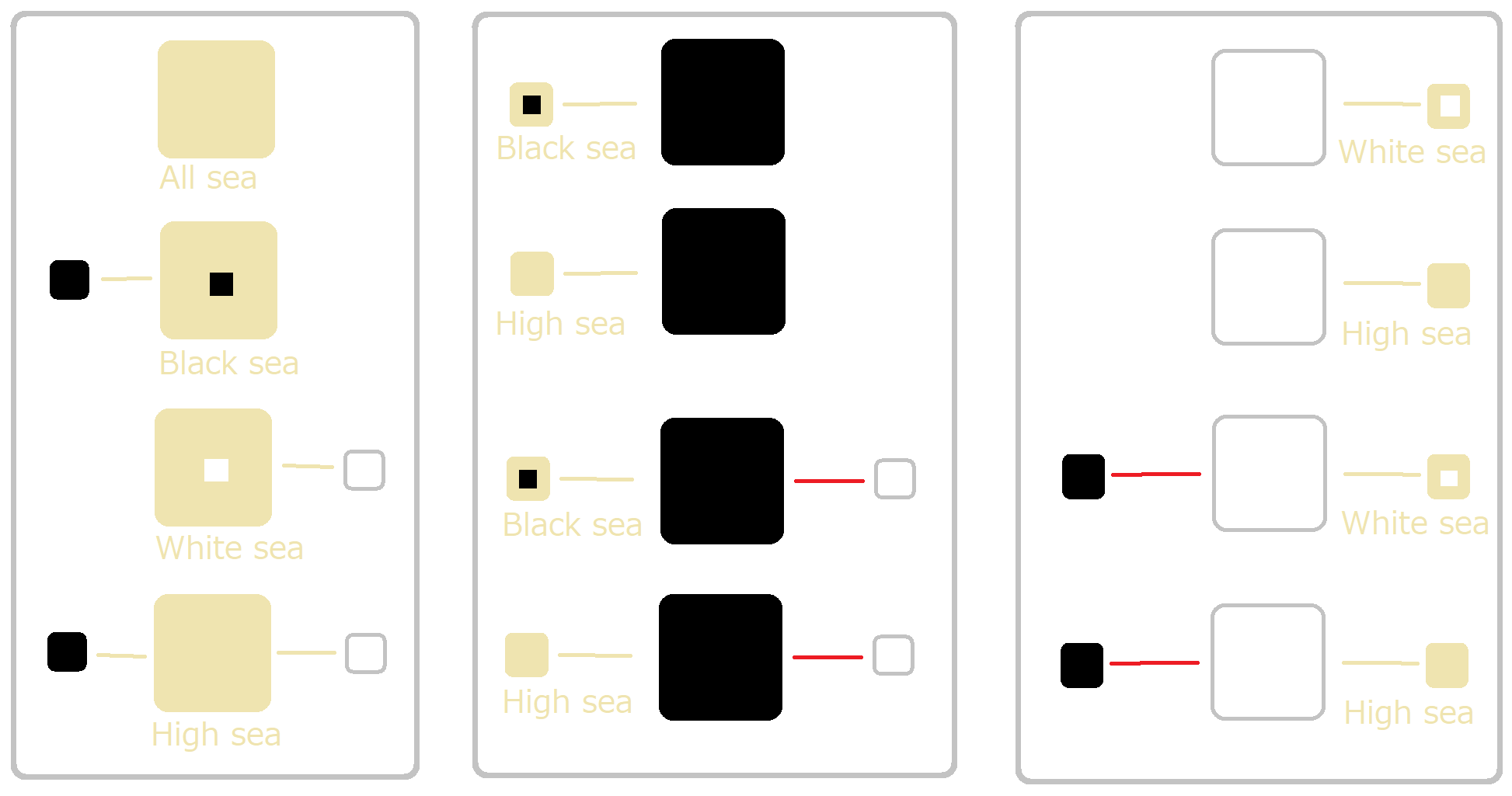

「 空点の連を、 『地』と呼ぶのではなく、

吉川竹四郎・著『コンピュータ囲碁GREAT』に倣って、『海』と呼ぼうぜ」

「 竹四郎の本では 海は SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC の3種類で 意図も異なるぜ」

「 わたしがもっと大きな枠組みの中に SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC を取り込み、

再構築する」

「 海は 8種類ある」

「 わらう」

「 囲碁盤の上は ほとんど High sea (公海)なんじゃないか?」

「 竹四郎の著書の2001年と違って、

現代には プレイアウト と モンテカルロ木探索 がある。

末端局面に行けば 公海は減るから 気にしなくていいぜ」

「 中国ルールなら そうなんでしょうけどね。

竹四郎の著書は 日本ルールと 中国ルールの両方で遊べるように 併せて書いてるのよ」

「 日本ルールは ばっさり 省こうぜ」

「 海って 簡易的な地計算の前段階だろ。

このあと Ray (レイ)を飛ばしたり、

竹四郎の Door(ドア)や Family(ファミリー)の考え方を取り入れて

黒と白は 何目差か 推定するんじゃないのかだぜ?」

「 モンテカルロ木探索に 何目差 とか必要ない。

全部ばっさりカットする」

「 横暴わらう」

「 中国ルールでプレイアウトして 投了図の石を数えるだけなら、

『海』という概念は要らないのでは?」

「 竹四郎の著書を捨てて 石を打つ、戻すのを高速化して

プレイアウトの回数を増やした方がよくない?」

「 要るときがくるまで 『海データベース』 要らないな」

「 要らないと思う」

2022-09-22 thu 23:07

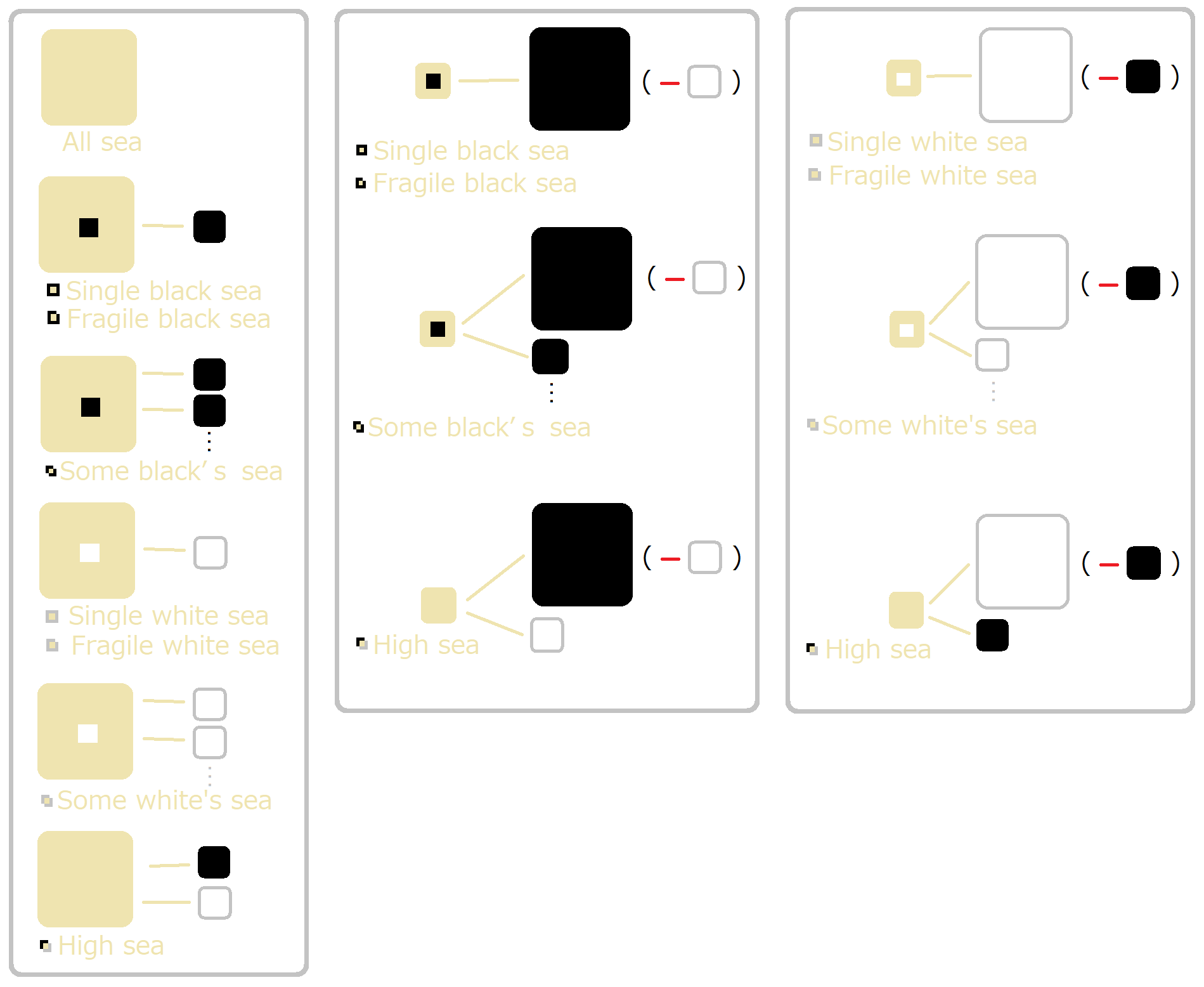

「 ↑ 『海』という概念が、さらにその上の 現在の私に認識できない上位概念への

道ができていないか 考えたろ。 名前は 『雲』 とでも名付けるかな」

「 足元を固めず 第6感で生きてるの わらう」

「 生物として 競争に生き残らないと思う」

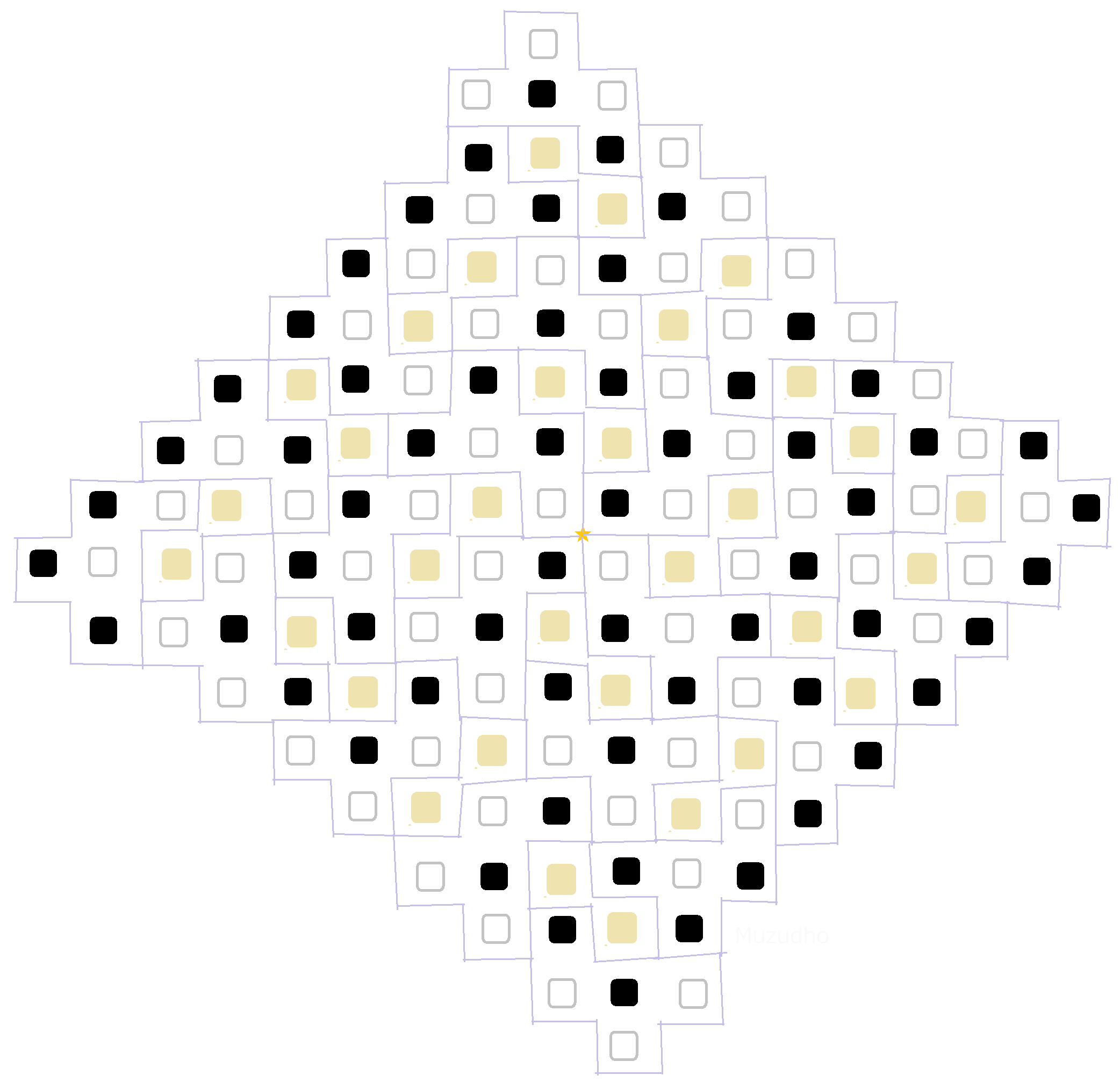

「 ↑ 全結合すると こうだが、結合が多すぎると思う」

「 エッジが1本の黒とか 白が あるんじゃないか?」

「 作品タイトル 雲の囲碁 だぜ」

「 空間充填 わらう」

「 『連単位』であるとき、関心があるのは この連は、どの連と隣接しているか、

ということと、もうひとつあるぜ」

「 部屋の外で ピリリピリリ と鳴いているのは なんの虫だぜ?」

「 お父んさんの話しに 関心を持ちなさい」

「 説明しよう」

「 ↑ 初期局面だけ、空点だけがあり、何とも隣合わないというケースがある。

また、石には必ず 隣り合う空点がある」

「 石は 息 してるしな」

「 赤いエッジが 一番の関心事でしょ。

石が取られるかもしれない」

「 まだ話は続くぜ」

「 空点の連を、 『地』と呼ぶのではなく、

吉川竹四郎・著『コンピュータ囲碁GREAT』に倣って、『海』と呼ぼうぜ」

「 竹四郎の本では 海は SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC の3種類で 意図も異なるぜ」

「 わたしがもっと大きな枠組みの中に SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC を取り込み、

再構築する」

「 海は 8種類ある」

「 わらう」

「 囲碁盤の上は ほとんど High sea (公海)なんじゃないか?」

「 竹四郎の著書の2001年と違って、

現代には プレイアウト と モンテカルロ木探索 がある。

末端局面に行けば 公海は減るから 気にしなくていいぜ」

「 中国ルールなら そうなんでしょうけどね。

竹四郎の著書は 日本ルールと 中国ルールの両方で遊べるように 併せて書いてるのよ」

「 日本ルールは ばっさり 省こうぜ」

「 海って 簡易的な地計算の前段階だろ。

このあと Ray (レイ)を飛ばしたり、

竹四郎の Door(ドア)や Family(ファミリー)の考え方を取り入れて

黒と白は 何目差か 推定するんじゃないのかだぜ?」

「 モンテカルロ木探索に 何目差 とか必要ない。

全部ばっさりカットする」

「 横暴わらう」

「 中国ルールでプレイアウトして 投了図の石を数えるだけなら、

『海』という概念は要らないのでは?」

「 竹四郎の著書を捨てて 石を打つ、戻すのを高速化して

プレイアウトの回数を増やした方がよくない?」

「 要るときがくるまで 『海データベース』 要らないな」

「 要らないと思う」

2022-09-22 thu 23:07

「 ↑ 『海』という概念が、さらにその上の 現在の私に認識できない上位概念への

道ができていないか 考えたろ。 名前は 『雲』 とでも名付けるかな」

「 足元を固めず 第6感で生きてるの わらう」

「 生物として 競争に生き残らないと思う」

「 ↑ 全結合すると こうだが、結合が多すぎると思う」

「 エッジが1本の黒とか 白が あるんじゃないか?」

「 作品タイトル 雲の囲碁 だぜ」

「 空間充填 わらう」

PR

コメント

プロフィール

HN:

むずでょ

性別:

非公開

最新記事

(01/21)

(11/23)

(11/04)

(10/13)

(09/22)